失業保険の手続きから受取までの流れを図で説明していきます。

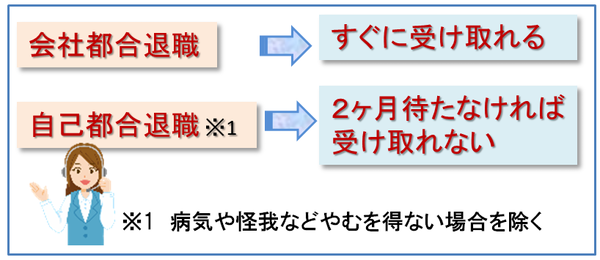

失業保険の受け取るには2つのパターンがあります。

「すぐに受け取れる」場合と、「給付制限2ヶ月3ヶ月」がつく場合です。

※2020年(令和2年)10月1日より、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月へと短縮されました。

退職理由によって、給付制限がつく場合とつかない場合とで分かれます。

会社都合等でやむを得ず退職する場合はすぐに支給されますが、自己都合などの場合は給付制限2ヶ月の間、支給まで待たなければなりません。

ただし病気や怪我、または両親の介護等でやむなく退職する場合はすぐに支給が開始されます。

■目次

失業保険手続きから受給までの流れ

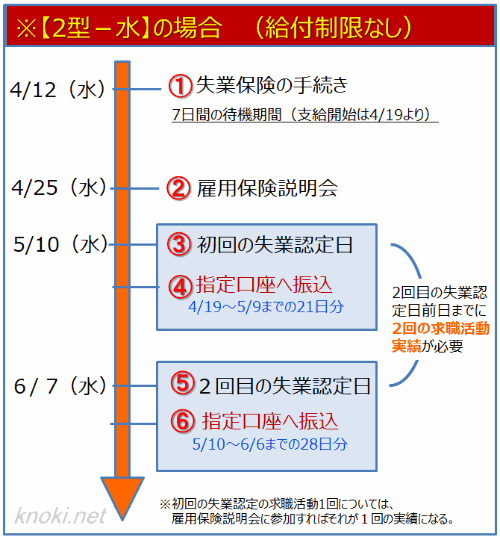

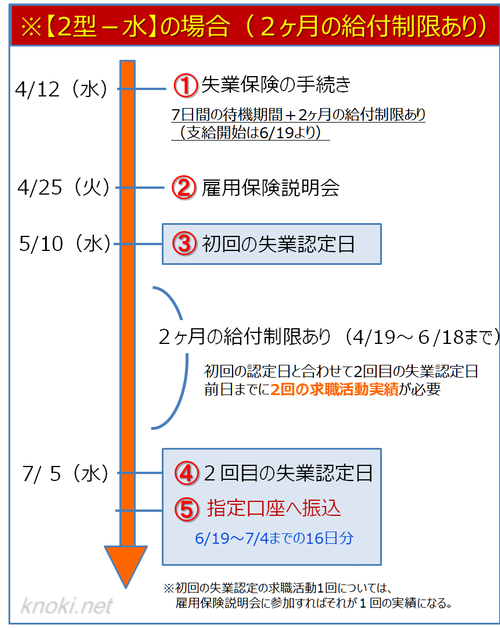

ここからは、すぐに支給が開始される場合と、2か月の給付制限がある場合の2パターンについて図を用いて説明していきます。(例として、3月末日で退職した場合の手続きから支給までの流れです。)

給付制限が付くのか、付かないのかは、ハローワークの手続きの際に決定されます。

すぐに失業保険が受け取れる場合(給付制限なし)

すぐに失業保険が受け取れるパターンとしては、会社都合退職の場合と、自己都合退職でもやむを得ない退職の場合です。

2ヶ月の給付制限がある場合(給付制限あり)

自己都合退職の場合は2ヶ月の給付制限がつくため、実際に失業保険を受け取るまでにおよそ3ヶ月間(振り込まれるまで)待たなければなりません。

認定日の型とは

失業保険の手続きを行えばわかりますが、それぞれ「認定日の型」というのがあります。

これはハローワークで失業保険の手続きをした日と曜日によって決まります。

例えば水曜日に手続きに行けば、その後の認定日は毎回「水曜日」になります。

認定日とは、28日ごとにハローワークにて失業申請する日です。

詳しくは「失業保険はいつ振り込まれるのか、認定日の確認方法」 を参照してください。

※失業保険の手続きの際に窓口から渡される「受給資格者のしおり」の裏面にて確認することができます。

週型・・・1から4

曜日・・・月から金

※全部で20種類

1型-月、1型-火、1型-水、1型-木、1型-金

2型-月、2型-火、2型-水、2型-木、2型-金

3型-月、3型-火、3型-水、3型-木、3型-金

4型-月、4型-火、4型-水、4型-木、4型-金

では図を元に、4月12日(水曜日)にハローワークにて失業保険の手続きをした場合は、「2型-水」となります。

失業保険の手続き

会社を退職したら、会社から離職票が届きます。

その離職票が届いたら住所管轄のハローワークにて失業保険の手続きを行います。

「求職の申込」をしていなければあわせて行います。

求職の申込書を記入するには、職歴などを書く必要があるため、およそ20分くらいの時間が必要です。

余裕をもって手続きに向かいましょう。

求職の申し込みが済んだら、次に雇用保険の給付の窓口で手続を行います。

手続きには以下のものが必要です。

- 雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-2

- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)

- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した自分証明証など。それ以外の方は公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など2種類)

- 写真2枚(3cm×2.5cmの正面上半身のもの)

- 印鑑

- 本人名義の普通預金通帳又はキャッシュカード(ネット銀行は不可)

- ハローワークへの求職登録申込(申込していない人のみ)

詳しくは、失業保険の手続きに必要なもの もご覧ください。

失業保険の手続きをした後は、7日間の待機期間に入ります。 この7日間は手続きしたすべての方が対象です。この7日間は、本当に仕事がないこと(無職であること)を確認する期間となります。

この期間に仕事をしてしまうと、再度7日間待たなければなりません。

雇用保険説明会

失業保険の正式名称は「雇用保険の失業給付」です。

失業保険の手続き後、1~2週間の間にこの失業給付に対する説明会が行われます。

雇用保険の説明会は失業保険の手続きの際に案内されます。

ここで失業保険についての詳しい説明・案内があります。

あわせて求職活動についての情報提供もおこないます。

※ハローワークの相談窓口や検索機の活用方法やセミナー、職業訓練の案内など

初回の失業認定日

初回の失業認定日については、口頭での案内や手続き時に渡される失業認定申告書内に書かれています。

初回の失業認定は、基本的には手続きした翌月の同じ「型」の日になります。

4月12日(2型水)の場合は、翌月の5月10日(2型水)です。

5月10日が最初の失業認定日になります。

※渡される「失業認定申告書」の下枠にも日時が記載されています。

この日にハローワークに行かなければ失業保険が受けられなくなる場合があります。特別な理由があって来所できない場合は、事前にハローワークへ連絡しましょう。

初回の失業認定日に持参するもの

持参するものは以下の通り。

・雇用保険受給資格者証

・失業認定申告書

・求職活動実績証明書(必要な場合)

必要な求職活動実績は1回

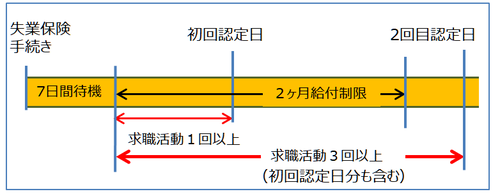

失業認定日ごとに必要な求職活動実績回数があります。

初回に必要な回数は1回。

ですが雇用保険説明会に参加していればそれだけで1回の実績としてカウントされます。

通常の雇用保険説明会の場合、雇用保険の説明だけでなく、就職活動の進め方などについても説明があるからです。

その場合、失業認定申告書の求職活動の項に「初回講習会参加」と明記します。

※「受給資格者のしおり」にも記入例が記載されています

失業認定終了後に、雇用保険受給資格者証と次回の失業認定申告書を受け取り終了となります。

初回の失業保険の支給(指定口座へ振込)

初回の振込は、初回の認定日より約1週間と伝えられます。実際には2日から3日以内(2営業日)には振り込まれるようです。

手続きしてから実際に失業保険が振り込まれるまで1ヵ月近くかかることになります。

振り込まれる金額ですが、その日数によって変わります。

7日間の待機期間が終了した翌日から初回失業認定日の前日までの分が支給対象です。

図の場合は、4月19日から5月9日までの21日分となります。

次回以降は土日祝日が重ならない限り28日分ずつの支給となります。

そして2か月の給付制限がある場合。

この場合は2か月の給付制限期間が終わった後の2回目の失業認定日より1週間以内に指定した口座へ振り込まれます。

2回めの失業認定日

2ヶ月の給付制限がない場合と、ある場合で説明していきます。

給付制限がない場合

2回目の失業認定は、初回の失業認定日の次の「型」の日になります。

図の例では、5月10日(2型-水)の次の(2型-水)は6月7日(水)です。

※失業認定申告書にも明記されています。

持参するものは初回の失業認定日と変わりません。

そして必要な求職活動実績は2回です。

※求職活動実績については下記を参照してください。

求職活動になるもの、ならないもの一覧(失業中の求職活動)

認定日を失念してハローワークにいかなかったり、必要な求職活動をしなかった場合は、その月の分(28日分)の失業保険は支給されません。ただし無くなるわけではなく、後ろにずれてしまうことになります。

2ヶ月の給付制限がある場合

2回めの失業認定日は初回から2ヶ月弱期間が空くことになります。

初回の認定日から2回目の同じ「型」に日です。

初回:5月10日(水)(2型-水)

1回:6月7日(水)(2型-水)

2回:7月5日(水)(2型-水)

持参するものは初回の失業認定日と変わりません。

そして必要な求職活動実績は3回です。

3回とはありますが、実際は2回で構いません。1回は初回の失業認定で申請しているはずだからです。

あくまで7日間の待機期間が終了してから2回めの認定日の間で3回必要という意味です。

※求職活動実績については下記を参照してください。

求職活動になるもの、ならないもの一覧(失業中の求職活動)

認定日を失念してハローワークにいかなかったり、必要な求職活動をしなかった場合は、その月の分(28日分)の失業保険は支給されません。ただし無くなるわけではなく、後ろにずれてしまうことになります。

失業保険の支給(指定口座へ振込)

給付制限なしの場合と、ありの場合で説明していきます。

給付制限がない場合(2回めの支給)

2回目以降の認定日については、基本は28日分の支給になります。

土日や祝日がある場合は前後する場合があります。

給付制限がある場合(初回の支給)

振り込まれる金額ですが、その日数によって変わります。

2ヶ月の給付制限期間終了日翌日から2回目の失業認定日の前日までの分が支給対象です。

図の場合は、6月19日から7月4日までの16日分となります。

次回以降は土日祝日が重ならない限り28日分ずつの支給となります。

振込までの日数ですが、1週間前後との案内があります。

実際は早ければ翌々日(2営業日)にも振り込まれます。

まとめ

ここでは、失業保険の手続きから支給までの流れについて説明してきました。

退職理由により(2ヶ月給付制限がつくかどうかで)かなり変わるのがわかります。

失業保険は退職した翌日からすぐに受け取れるわけではありません。

ハローワークで手続きをして初めて受給資格(受け取る権利)を得られるのです。

型がわかれば全ての認定日の日程が分かります。認定日にハローワークに行かなければ失業保険を受けることができませんし、必要な求職活動も行わなければなりません。

求職活動ももちろんですが、失業保険の流れについても把握しておきましょう。